まもなくリノベーションが完了する京町家。車を駐車できるガレージが特徴です。

リノベーションの様子をお伝えいたします。

現場を訪れると、ガレージ入口の格子が自然光を受けて美しい陰影を描いていました。今回のリノベーションで新設した木製格子です。

元々簡素なアルミの引き戸が設置されていましたが、京町家の風情に合うよう、新たに木製の格子戸を作製しました。

格子は素材の自然な色味や風合いを生かすため着色はせず、透明の保護剤のみを塗布。陽に灼けて少しづつ濃い色に変化していく経年美を楽しむことができます。

格子戸には、外からの視線を遮りながらガレージに光を届けるよう、これから型ガラスを入れていきます。

ガレージに隣接するLDKとの間には、透明ガラスの大きな窓を設置。リビングでくつろぎながら愛車を眺めることができます。

車を使われない方も、大型バイクや自転車数台の駐輪場、DIYや趣味の作業スペース、ペットのくつろぎの場など、ライフスタイルに応じてガレージをさまざまに活用できます。

ガレージの壁にはラワン材を使用。LDKからガレージを見た時に、木材ならではの暖かみが無機質な印象をやわらげてくれます。こちらも素材の趣を生かすため、着色はしていません。

また、ガレージの天井に貼られていた新建材を捲り、既存の大和天井を現しています。幅広の板が使われた大和天井はとても美しく、現代的なガレージに京町家の風情を加えています。

玄関を見て。土間からホールへと連続する木製の収納を造作しました。

靴はもちろん、玄関周りの小物等もしまえる十分な容量を備えた便利な収納です。棚は腰高にとどめ、玄関に入った時に圧迫感がないようにしました。

リノベーションが完了しましたらウェブサイトに掲載いたします。

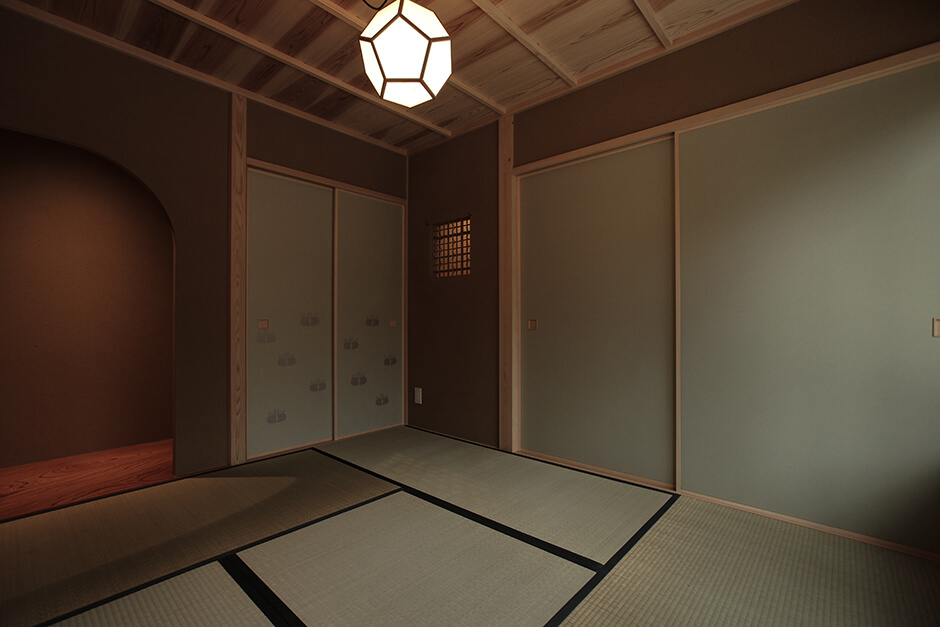

玄関に入って右手の、小さな和室。

玄関に入って右手の、小さな和室。 キッチン、和室と隣接する洋室。ダイニングに適した部屋です。

キッチン、和室と隣接する洋室。ダイニングに適した部屋です。

1階の奥の座敷8畳を見て。4枚の雪見障子から、縁側越しに坪庭をのぞみます。

1階の奥の座敷8畳を見て。4枚の雪見障子から、縁側越しに坪庭をのぞみます。