現在、京町家をリノベーション中です。

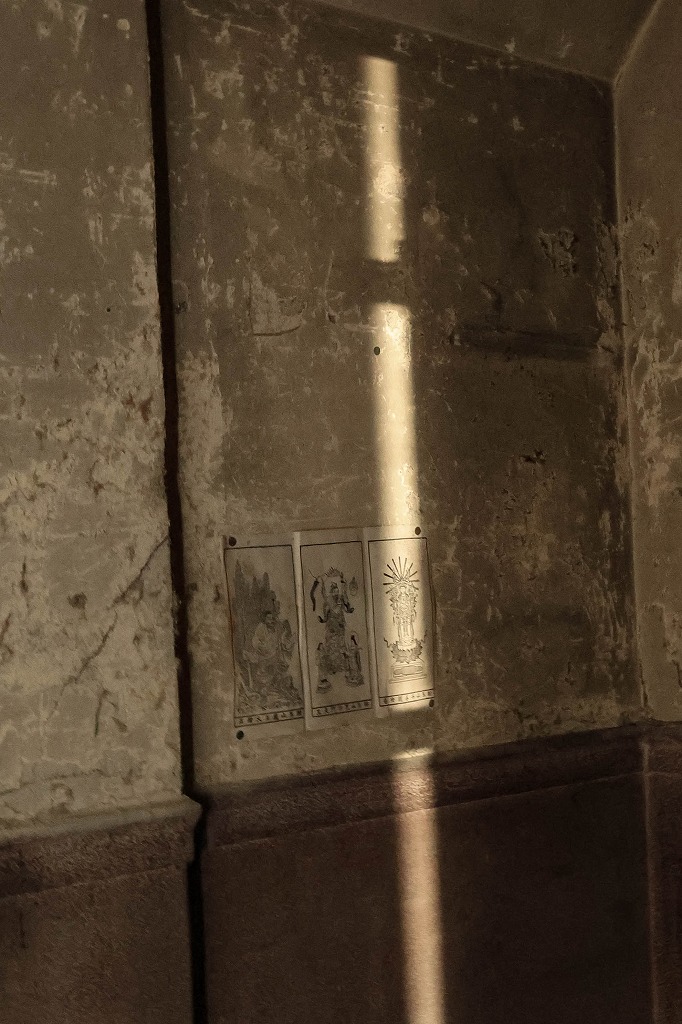

味わいのある壁や柱、艶のある大和天井、町家の原型が残る空間構成。そこかしこに、この町家に流れる時間の長さを感じます。

元々のこの町家の趣や空気感を大切にし、既存の古建具を補修して再利用する等しながら、どうすれば現代の生活様式に合わせて快適に暮らせるか、設計士や現場の職人の方々と検討を重ねながら、リノベーションを行っていきます。

※誠に恐れいりますが、販売開始前の物件の詳細についてはお答えいたしかねます。何卒ご了承ください。

現在、京町家をリノベーション中です。

味わいのある壁や柱、艶のある大和天井、町家の原型が残る空間構成。そこかしこに、この町家に流れる時間の長さを感じます。

元々のこの町家の趣や空気感を大切にし、既存の古建具を補修して再利用する等しながら、どうすれば現代の生活様式に合わせて快適に暮らせるか、設計士や現場の職人の方々と検討を重ねながら、リノベーションを行っていきます。

※誠に恐れいりますが、販売開始前の物件の詳細についてはお答えいたしかねます。何卒ご了承ください。

京都有数の桜の名所、哲学の道まで歩いて4分。

銀閣寺や法然院など寺社仏閣に囲まれた、京都らしい風情を感じる街の京町家です。

桜のトンネルが琵琶湖疎水沿いの小道を覆う、哲学の道。

哲学の道の近くに邸宅を構えた大正~昭和初期の日本画家、橋本関雪と妻のよねが京都市に数百本もの桜を寄贈したことが始まりと言われています。

春は桜、初夏は新緑と蛍、夏は緑、秋は紅葉と、四季を通して絵画のような景色を見ることができます。道沿いにはテラス席のあるカフェや薪窯で調理するこだわりのレストランなどがならび、連日国内外から多くの人々がおとずれ、散策やお茶を楽しんでいます。

近くには法然院、安楽寺、大豊神社、吉田神社などの寺社仏閣が点在し、京都らしさ感じられる落ち着いたエリア。五山の送り火で知られる大文字山や東山連邦など自然も豊かです。周囲にはヴォ―リス建築事務所が手掛けた洋館を生かしたカフェ、行列が絶えないうどん店、自家製パンを楽しめるお店などがあり、市内中心部とはまた違ったのんびりとした時間が流れています。

一方でバス便が豊富で、バス一本で中心部の繁華街や京都駅にアクセスでき、少し足をのばせば、美術館や平安神宮がある岡崎エリアにも行くことも可能です。

市内中心部からほどよい距離がありながら、京都らしい趣とゆったりした雰囲気を感じられ、居住地として人気が高いエリアです。

建物は、哲学の道の起点となる白川通と今出川通の交差点の近く、広い道に面して建っています。正確な建築時期は不明ですが、大正時代の課税記録が残る京町家です。

間口が約6.3m広く、風格を醸すたたずまいが印象的。特に正面の2階部には木製の手摺や窓が残されていて、古いものにしかない味わいを感じます。

前面道路は幅員約6mとゆとりがあり、さらに少し東に行くと神楽岡通という広い通りに出られるため、閉塞感がなく、明るく開放的な雰囲気です。

この町家の一番の特徴は、前庭と奥庭の2つの庭。どちらの庭も縁側をはさんで和室に面しています。

建物をリノベーションして庭を手入れすれば、和室で庭の木々をながめながらゆったりとお茶を飲む、そんな暮らしが送れます。

前庭と奥庭をそれぞれ異なる趣向で手入れすれば、2つの庭で違った楽しみかたができそうです。たとえば、表の通りに面した前庭は来客と楽しむ庭、奥庭は自分の好きな庭木や石を愛でるプライベート感のある庭にと、庭づくりの想像がふくらみます。

2階にあがると、大開口のある広々とした空間が目に飛び込んできます。最初にこの町家を訪れたときに、一番印象に残った眺めです。

表の通りに面した和室は平書院のある床の間、床脇、縁側、大開口の木製窓を有し、もう一方の和室には吊り床が。長い年月を経たものにしかない味わいを受け継ぎながら、この趣をそのまま残してリノベーションすれば、京町家らしい風情あふれる空間になるのが想像できます。

炉を切りお茶を点てたり、華を生けて床の間にしつらえたり、お気に入りの本を手に窓辺で読書をしたり。趣ある広い部屋で、自然光と風を感じながら思い思いに過ごせる、そんな空間です。

哲学の道の近くに立つ、趣ある京町家。

京都らしい風情を感じながら、おだやかな時間が流れる街で暮らしたいかたに。

先日、新しく取りあつかう京町家の撮影を行いました。

場所は、京都の観光名所のほど近く。間口が広く、風格のあるたたずまいが印象的な京町家です。大正時代の記録が残されていて、随所に長い年月が醸す趣を感じることができます。

建物は手を加える必要がありますが、この風情を大切に受け継ぎ、元々この家が持つ趣を生かしながら改修したくなる、そんな味わい深い京町家です。

現在、ウェブサイトへの掲載準備中です。

※誠に恐れ入りますが、販売開始前の物件詳細についてはお答えいたしかねます。悪しからずご了承ください。

新規物件「二軒ならびの町家と美容院」を掲載いたしました。

北野天満宮のすぐ東、上七軒歌舞練場横の路地に立つ、京町家と元美容院です。

北野天満宮や上七軒に囲まれた京都らしい風情あるロケーション、町家と美容院という異なる建物がならぶ個性を生かして、住まい+ショップなど、職住の用途にリノベーションしたいかたにおすすめです。

物件は、北野天満宮の東沿いをはしる御前通をはさんだ東側の路地に位置しています。

歌舞練場の通路の横という、めずらしい立地です。

再建築不可ですが、路地が上七軒歌舞練場への通路に面しているため明るく、風が吹きぬけ、路地中の物件に多い閉塞感はありません。

路地から御前通を見ると北野天満宮の緑が目に入り、落ち着いた景観がひろがっています。

建物は、江戸~明治期によく見られる厨子二階の京町家と、昭和築の元美容院。

厨子二階の特徴的な姿をとどめる町家と、”パーマ”の看板とベージュのタイルがレトロな美容院がならんでいる様子は、個性的でどこかユニークさを感じます。

異なるタイプの建物が並ぶというこの物件の特徴を生かして、どんなふうに活用するか、想像がふくらみます。たとえば美容院を住まいに、町家をショップやオフィスにするなど、それぞれの建物を職住の用途にリノベーションするのも良いかもしれません。

京町家はところどころ手が加えられているものの、外観も室内も町家の特徴的な要素を色濃く有しています。

町家の建具は時代とともに新建材のものやシンプルなガラス戸に取り換えられていることも多いのですが、この町家は趣ある古建具が数多く残されています。

建築当時の姿を思い描きながら、古いものにしかない味わいを生かしてリノベーションすることができます。

美容院は、まず印象的な鏡に目を引かれます。クラシカルな丸い鏡、木製のカウンター、シャンプーに使っていたと思われる洗面台などを見ると、かつてここで美容院が営まれていたころの情景が目に浮かぶようです。

このレトロで個性的な雰囲気をどんな風に生かしてリノベーションをプランニングするか、想像がふくらむ空間です。

周辺は北野天満宮や上七軒があり、京都らしい風情を感じるロケーションです。

梅の名所として知られる北野天満宮では、菅原道真の誕生日と命日が25日であることから、毎月25日に”天神市”というお祭りが開催されます。境内とその周辺に古道具や骨董、屋台などが所せましとならび、たくさんの地元のかたや観光客が訪れます。

今年7月の天神市の時にも物件を訪れたのですが、骨董、古道具、古美術、食べ物、工芸品などさまざまな露店がずらりとならび、とても多くの人々でにぎわっていました。海外からの観光客の姿も見られ、年々天神市の盛り上がりが増している様子が感じ取れました。

上七軒は石畳の道にお茶屋や和菓子店、食事処の京町家が立ちならび、美しい景観を形成しています。景観整備地区に指定されていて、電柱の地中化、石畳の道の整備など、美意識や京都らしい情緒を感じられるエリアです。

ふらりと歩いてお気に入りの和菓子を買ったり、気軽に食事処に行ってランチやディナーを楽しむ、そんな暮らしが描けます。

北野天満宮や上七軒に囲まれた京都らしい趣ある町で、二軒ならびの建物を自由にリノベーションして暮らしたいかたに。

新規物件「船岡温泉すぐの京町家」を掲載いたしました。

船岡温泉から歩いて2分の京町家です。

北区紫野にある船岡温泉。

船岡山の南をはしる鞍馬口通を歩いていると、唐破風の門と重厚な石組が印象的な建物が目にとびこんできます。長い年月を刻んできたことがうかがえる、風情ある佇まいです。

船岡温泉は、元々は大正時代の料理旅館「船岡楼」の付属温泉でしたが、昭和になり、本格的に銭湯として営業が開始されたそうです。

中に入ると、色鮮やかで多様なデザインのマジョリカタイルや、かつて千本鞍馬口にあった菊水橋の石の欄干を移築した渡り廊下、京都の祭事が彫られた欄間など、華やかで趣ある装飾がほどこされています。脱衣所と浴場などが国の登録有形文化財に指定されていて、お湯だけでなく建物の鑑賞も楽しめます。

地元の方々の憩いの場としてはもちろん、近年は多くの観光客も訪れてにぎわいを見せる、有名な銭湯です。

物件は、船岡温泉の裏をはしる通りに位置しています。通りの両側と突き当りに京町家が立ちならぶ、ノスタルジックな風景が広がっています。

物件から船岡温泉までは歩いて2分(約160m)ととても近く、気軽に通えるのが魅力。夕方、洗面用具を手にふらりと歩いて船岡温泉に行ったり、日曜日は朝からゆったりお湯を楽しんだり、そんな暮らしが描けます。

近くには蕎麦の名店「手打ち蕎麦 かね井」、船岡温泉と同じく登録有形文化財に指定されている銭湯をリノベーションしたカフェ「さらさ西陣」、隠れた桜の名所の船岡山と建勲神社など、個性的あふれる人気店や、寺社仏閣や豊かな自然が歩いていける距離にあります。少し足を伸ばせば大徳寺や金閣寺へもアクセスできます。

船岡温泉の帰りにお蕎麦や一品料理を楽しんだり、寺社仏閣を散歩したあとカフェで一息ついたり、下町らしいのんびりした時間が流れるエリアです。

建物は、大正11年の記録が残る総二階の京町家。玄関ドアや2階の肘掛け手すりはアルミ製ですが、木製に変えると、より趣のある町家になりそうです。

以前の所有者によって、2011年にスレート屋根の葺き替えとお風呂・洗面の入れ替え、2020年にキッチン・トイレの入れ替えが行われているので、費用をおさえたリノベーションをすることもできます。

船岡温泉が近いので、銭湯がお好きな方はお風呂にあまり手をかけず、船岡温泉を自宅のお風呂のように利用してみるのも良いかもしれません。

室内はところどころ手を加えられていますが、奥に向かって縦に3室がならぶ、一列三室型の趣が残されています。

間取りは4DK+天井収納。登記簿謄本記載の延床面積が約90㎡とゆとりがあり、ゆったりと暮らせる広さです。奥の水回りや倉庫部分を減築して坪庭を再生すれば、光と風が通り、自然を身近に感じられるようになります。

一列三室型の間取りを残して京町家本来の姿を再現する、二室をつなげて広々と快適に過ごせるLDKにする、奥の一室を畳にやりかえて坪庭をのぞむ座敷にするなど、この町家をどうリノベーションしてどんなふうに過ごすか、想像がふくらみます。

2階はホールをはさんで和室が二室ある、使いやすい間取りです。表の通りに面した西側の窓からは京町家が立ちならぶ様子が見え、借景のながめが広がります。

船岡温泉まで歩いて2分。

下町風情あふれる町で、のんびりと暮らしたいかたに。

先日、京町家物件の撮影におとずれました。

国内外から人々が訪れる名所のすぐ近く。大正時代の記録が残る町家です。

建物は、京町家が両側に立ちならび、風情ある通りに面しています。

通りの突き当りにも町家が軒を連ね、かつての京都の家並みを今に伝えています。

建物はところどころ手がくわえられながらも、手前から奥にむかって一列に部屋がならぶ空間構成や、床の間のある和室などが残っていて、元々のこの町家の面影が感じられます。

暮らしやすい広さと間取りなので、どのようにリノベーションしてどんな生活を送るか、想像が膨らむ町家です。

近日中にウェブサイトに掲載いたします。

よろしければご覧ください。

新規物件「京都大学向かいの町家店舗/賃貸」を掲載いたしました。

京都大学吉田キャンパスの向かい、今出川通に面する京町家。今出川通と東大路通の交差点の近くに位置しています。

物件からほんの少し西へ歩くと百万遍知恩寺というお寺があり、毎月1回開催される手作り市には多くの人が訪れ、にぎわいを見せています。

百万遍(ひゃくまんべん)と呼ばれるこの地域は京都有数の学生街として知られ、周囲には昔ながらの食堂「ハイライト」や老舗のベーカリー&カフェの「進々堂」のほか、様々なジャンルの飲食店や書店など、学生さん御用達の店舗が軒をつらねています。

近くには大規模な節分祭で知られる吉田神社や、賀茂川と高野川の合流地点の鴨川デルタがあり、学生街らしい活気がありながら、のんびりとした時間が流れる街です。

建物は、典型的な京町家らしい外観。築不詳ですが、昭和21年の登記記録が残されています。

今出川通という京都市内の東西のメインストリートに面しているので、視認性が高く、大学も近く、店舗向きの物件です。飲食店やこだわりのショップ、ギャラリー、アトリエなどにおすすめです。※弊社にて一部躯体補強および屋根葺替予定

京都市バス「京大農学部前」停から徒歩3分、京都バス・京阪バス「百万遍」停から徒歩1分とバス停が近く、京阪電鉄「出町柳」駅から徒歩11分と電車でのアクセスも良好です。

中に入ると、広い土間にもうけられたアーチ型の開口部が目にとびこんできます。

京町家らしい外観からはなかなか想像できないモダンなデザインがとても印象的です。

当時流行の建築デザインだったのか、かつてのオーナーの美意識なのか、アーチ型の開口部に、この町家が刻んできた時間の長さを感じます。

このアーチ型の開口をシンボルとして残してリノベーションすれば、印象的なデザインの店舗になりそうです。

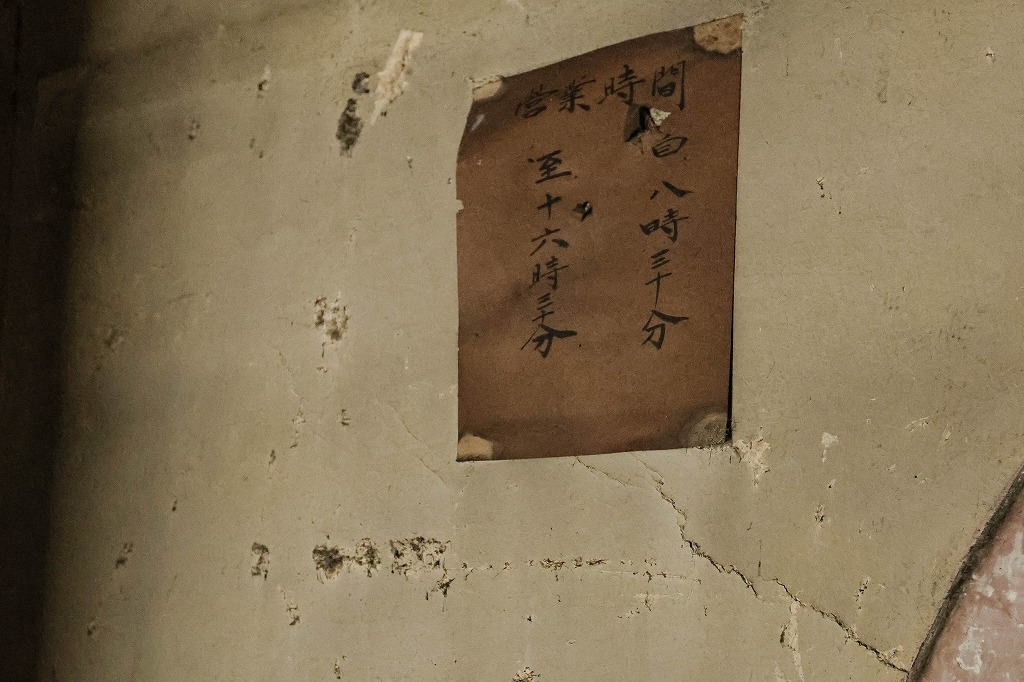

以前は店舗として使われていたのか、壁には営業時間が手書きで書かれた貼り紙や造作棚が見られます。

物件を撮影したのが晴れた日の夕方だったため、今出川通から夕陽が射しこみ、古い壁やガラス戸をやわらかく照らしていました。この建物だけ時がとまったような、ノスタルジックな趣に満ちていました。

2階には和室が2室あります。

写真は今出川通側の和室です。古建具の窓からは今出川通と京都大学の校舎が見え、大通り沿いとは思えないおだやかな眺望が広がります。

この和室には床の間と違い棚のある床脇が残されていて、1階のモダンな雰囲気とは異なり、町家の原型を感じられます。この雰囲気をそのまま大切に残して、今出川通と京都大学をのぞむ、風情ある和室にリノベーションすることができます。

今出川通に面する、京都大学向かいの町家店舗。

にぎやかながらのんびりとした百万遍の街で、食堂、カフェ、こだわりのショップ、ギャラリーなどをお考えのかたに。

※本物件は株式会社フラットエージェンシー様に仲介をお願いしております。物件のお問合せやご内覧については、フラットエージェンシー様までお願いいたします。

株式会社フラットエージェンシー

TEL 075-431-2211

10:00-18:00(定休:第2・4土曜/日曜/祝日)

https://www.tenant-kyoto.com/

先日、新しく取り扱うことになった京町家をおとずれました。

中に入ると、土間につくられたアーチ型の開口部が目にとびこんできました。

外観が京町家らしい佇まいなぶん、外からは想像できないモダンなデザインが印象的です。

町家に取り入れられたアーチ状の開口に、時代の変遷や、当時のこの家のオーナーの美意識が感じられます。

床の間のある和室や古建具も残されていて、町家らしい要素とモダンなアーチが調和する、ノスタルジックな建物。

掲載準備が整いましたら、弊社ウェブサイトでご紹介いたします。

地下鉄の北大路駅より徒歩13分、堀川北山近くの閑静な住宅街の中。

三つの異なる種類の床の間が残る京町家物件です。

三つの床の間にくわえ、この京町家のもうひとつの特徴は、町家本来の空間構成が残っている点です。

建物内部は、トオリニワと呼ばれる直線の土間に沿って3室が一列に並んでいます。京町家で最もよく見られる、一列三室型の空間構成です。

建物の奥までまっすぐはしるトオリニワに、リノベーションの想像がふくらみます。

たとえばトオリニワを残してリノベーションするなら、石畳を敷いて、町家全体の雰囲気を高める空間に。坪庭に面する建具をガラス入りにすれば、差し込む光と緑が見え、視線が奥へ導かれます。

ピクチャーレールとスポットライトを設置して、プライベートなギャラリーにしてみるのも良いかもしれません。

トオリニワと平行にならぶ室。各室やトオリニワの間はガラス入りの古建具や襖でゆるやかに仕切られ、空間のつながりや奥行きを感じられるつくりになっています。

一列三室型をそのままにリノベーションすれば、京町家本来の趣を感じられる家になります。

建具で空間の雰囲気が大きく変わるため、この町家に残る古建具を補修して使う、古建具店で新たに見つけた建具をしつらえる、唐紙襖で風情をそえるなど、建具を選んだり、あるいは季節ごとに建具を取り替える楽しみがあります。

一列三室型の面影を残しながら、もう少し伸びやかに暮らしたい場合は、ダイドコと座敷を仕切る建具を取り払ってみては。この京町家の元々の趣がありながら、開放感のある現代的な生活が送れます。

1階の座敷が面する縁側。外と内をゆるやかにつなぐ、緩衝材のような空間です。縁側という余白が奥行きを生みだし、空間全体のゆとりとなっています。

リノベーションでは、断熱性と眺望を考慮し、坪庭に面した木製建具をアルミサッシの透明窓に入れ替えて。縁側と座敷を仕切る建具を雪見障子などのガラス入り建具にすれば、坪庭を眺めて過ごすくつろぎの空間が生まれます。

縁側からトオリニワへつづく扉を残すと、トオリニワ⇔縁側⇔座敷と回廊のように行き来できる、この町家の記憶を留めることができます。

猪熊通から町家を見て。築年数は不明ですが、昭和築の京町家に見られる意匠のファサードです。瓦屋根や杉板の腰壁など、京町家らしい風情を感じるたたずまいです。

アルミ製の格子や玄関扉を取り払い、新たに木製で造作すれば、さらに風情ある佇まいに。1階正面の窓の前にあるスペースは、自転車を停めたり、宅配ボックスを設置したり、さまざまな用途に使えそうです。

京町家の原型を色濃く残す、三つの床の間の京町家。

お気軽にお問合せください。

新規物件「三つの床の間の京町家」を掲載いたしました。

植物園や賀茂川の西にひろがる閑静な住宅街。猪熊通に面してたつ京町家です。

初めてこの京町家をおとずれたときに最も印象に残ったのは、三つの床の間です。

床の間を三つもそなえているのは、この規模の京町家としてはめずらしいこと。さらに床の間はすべて種類が異なり、それぞれ違った趣を醸している点も目を引きました。

ひとつめは、2階のオクノマにある床の間。

違い棚のある床脇をそなえた、この町家で最も格式高い床の間です。縁側を通って平書院から床の間に射しこむ光が、やわらかく美しい陰影をえがいています。

現代の住宅では見ることが少なくなった床の間。その風情ある佇まいと、古いものにしかない味わいを目にすると、背筋がぴんと伸びるような気持ちになります。

たとえばこの床の間は、格式と風情をそのままにリノベーション。

自分や家族がゆったりと過ごしたり、大切な友人を招く空間に。

天袋や隣の部屋との間の建具は、今と同じ無地の白で落ち着いた印象にすることも、唐紙に張り替えて、趣を加えることもできます。

自分の好みや空間の雰囲気に合わせて、唐紙の紋様や摺り色、襖紙の組み合わせを選ぶのも、楽しみのひとつです。

ふたつめは、1階のミセノマにある床の間。

表の通りに面し、玄関の横に位置する、この町家に足を踏み入れたときに最初に目にする床の間です。部屋の広さは2畳ほどで、玄関から延長するホールのような空間です。

家に帰ってきたとき、お客さまを招いたとき、この床の間としつらえが人々を出迎えてくれます。

家に入って最初に目にするこの床の間は、もてなしの床の間に。

お気に入りの花器に季節の草花を生けたり、骨董屋で見つけた軸を掛けて、家に入った人の目を癒すしつらえを楽しむことができます。花器や草花、軸によって、いろいろな趣や季節ごとの風情を演出するのも良いかもしれません。

みっつめは、1階の座敷の床の間。

1階の奥、縁側に面した空間には、とても簡素な吊り床が残されています。ガラス入りの障子戸と印象的な欄間が、雰囲気を高める空間です。

他のふたつの床の間よりもシンプルで、そのぶん柔軟な感性でしつらえを楽しむことができます。

座敷の吊り床は、自由な発想を楽しむ床の間に。

吊り床の下に敷居板を敷いて花を生けたり、軸を掛けるのはもちろん、海外製のお気に入りのインテリアをしつらえて、自分好みに空間を演出。

炉を切り、坪庭を整えれば、緑をのぞむ茶室にすることもできます。

三つの床の間の風情を生かしてリノベーションしたいかた、大きく手が加えられておらず元の風情が残る京町家をお探しのかたに。

どうぞお気軽にお問合せください。